Lina Sophie Mackensen

Das Retabel der kanonischen Tagzeiten. Untersuchungen zum Textgebrauch am spätmittelalterlichen Altarretabel

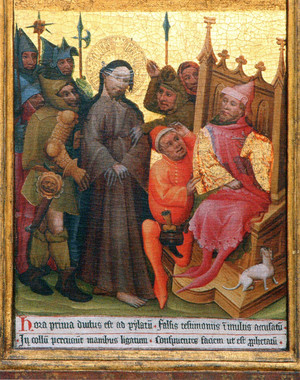

Das Retabel der kanonischen Tagzeiten – ein spätmittelalterlicher Altaraufsatz – im Lübecker Dom, auch bekannt als Horenretabel, gehört zu denjenigen Objekten, die bis heute weitgehend unerschlossen in deutschen Kirchen schlummern. Ein Umstand, der erstaunt, wenn man sich vor Augen hält, dass es als wichtiges Objekt in der Auseinandersetzung mit der frühen Lübecker Tafelmalerei anzusehen ist, und das Horenretabel zudem durch ein komplexes Text-Bild-Programm besticht, das nicht nur innerhalb Lübecks seinesgleichen sucht.

Die Kombination von Passionsszenen und den Versen des Patris sapientia in den Schriftrollen, die unter den Bildfeldern des geöffneten Zustandes zu sehen sind, rückt das Retabel auf den ersten Blick in die Richtung des Stundengebets, eine den gesamten Tag umspannende Gebetspraktik. In der bestehenden Forschung zum Horenretabel finden sich Überlegungen, dass das Bild-Text-Programm im Kontext der kleinen Kreuzeshoren betrachtet wurde. Gleichzeitig gilt das Retabel selbst als Beleg eben solcher Betrachtungspraktiken – ein klassischer Zirkelschluss. Zwar scheinen diese Annahmen durchaus logisch, sie lassen jedoch außer Acht, inwiefern Inschriften an Altarretabeln tatsächlich Rückschlüsse auf den Gebrauchskontext der jeweiligen Objekte zulassen. Zu fragen ist daher unter anderem, welche Funktionen Inschriften an einem Altarretabel in rituellen Kontexten erfüllen konnten. Inwiefern tragen sie zur Gestaltung und Wahrnehmung eines rituellen Raums bei? Welche Bedeutung kommt ihnen in der Kommunikation und Vermittlung des religiösen Ritus zu?

Zur Beantwortung dieser Fragen braucht es eine systematische Auswertung von mittelalterlichen Inschriften am Altarretabel, die bis heute weitestgehend aussteht. Im Zentrum dieser Arbeit steht zum einen eine systematische Bearbeitung von Inschriften der bis heute im Stadtraum Lübeck erhaltenen Retabel, zum anderen die Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten, Schrift am Altarretabel wirkmächtig einzubinden. Untersucht werden rund 50 Objekte, die auf ihren Umgang mit Inschriften hin befragt werden. Dabei sollen die formalen, inhaltlichen und möglichen funktionalen Aspekte von Inschriftenkultur am Altarretabel im Allgemeinen erschlossen und im Speziellen die Inschriften am Horenretabel besser eingeschätzt werden. Da ein besonderer Fokus auf (para-) liturgischen Inschriften liegen soll, diese sind am Horenretabel vorherrschend, wird die Arbeit hier über die Lübecker Retabel hinausgehen und Objekte aus dem gesamten deutschen Sprachraum miteinbeziehen. Das Ziel ist eine differenzierte Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten, Schrift am Altarretabel wirkmächtig einzubinden.

Das Horenretabel bildet den idealen Ausgangspunkt für umfangreichere Diskussion bezüglich der Rezeption und Funktionalisierung von Inschriften am Altarretabel, kann dabei jedoch ebenso gewinnbringend in andere Diskurse, wie etwa jenen zur funktionalen Aufteilung des Doms im späten Mittelalter und den Bildtraditionen des Stundengebets, eingeführt werden.

Lina Sophie Mackensen (M.A.) studierte Germanistik und Kunstgeschichte mit einem Schwerpunkt auf kuratorische Studien an den Universitäten Marburg und Göttingen. Schon während des Studiums beschäftigte sie sich mit Fragestellungen nach Funktionen und Kontexten spätmittelalterlicher Sakralkunst und deren Rezeption. Nach ihrem Masterabschluss übernahm sie eine Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl von Prof. Dr. Manfred Luchterhandt in Göttingen. Daran schloss sich eine Mitarbeit im Forschungsprojekt ‚From Byvanck to RKD‘ in Den Haag an, das sich mit der Digitalisierung illuminierter Handschriften aus niederländischer Produktion und in niederländischen Sammlungen zur Veröffentlichung in einer digitalen Datenbank befasst. Seit Juni 2025 wird Lina Mackensen im Rahmen des Lübecker Modells gefördert, das ein wissenschaftliches Volontariat am St. Annen-Museum umfasst. Ihr Promotionsprojekt wird von Prof. Dr. Manfred Luchterhandt und Prof. Dr. Thomas Noll am kunsthistorischen Seminar der Universität Göttingen betreut.

E-Mail: lina.mackensen@uni-luebeck.de