Tara Hennig

Naturstudium und Landschaftsmalerei: Der Lübecker Maler Johann Wilhelm Cordes

Er war Zeitgenosse von Caspar David Friedrich, Johan Christian Clausen Dahl, Johann Wilhelm Schirmer, John Constable, William Turner und Camille Corot. Der Lübecker Maler Johann Wilhelm Cordes bewegt sich im Spannungsfeld der Landschaftsmalerei des 19. Jahrhunderts. Dieses reicht von romantischem Ausdruck von Sehnsucht über den akademischen Anspruch auf eine Komposition des Erhabenen. Zugleich fasst es eine wahrheitsgemäße Naturnähe, Realismus und Naturalismus. Die weitere Entwicklung der Plein-Air-Malerei mündet schließlich auch in einer impressionistischen Darstellung von Natur und Landschaft.

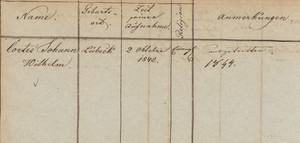

Der Nachlass des aus einer Lübecker Kaufmannfamilie stammenden Wilhelm Cordes (1824 – 1869) ist umfangreich: Etwa 50 Ölgemälde, mehr als 800 Ölstudien, Skizzen und Aquarelle befinden sich heute in der Sammlung des Museums Behnhaus Drägerhaus. Seine Natur- und Landschaftsstudien bilden den Ausgangspunkt für das Promotionsprojekt. Das zusammenhängende und größtenteils in der Sammlung konzentrierte künstlerische Lebenswerk bietet zum einen die Möglichkeit den Lübecker Maler erstmals innerhalb der genannten Strömungen und Debatten zu positionieren und gibt zum anderen wichtigen Einblick in die Arbeitsweise und das Erkenntnisinteresse eines Künstlers an Natur und Landschaft, in einer Zeit, in der auch die naturwissenschaftliche Erforschung und Entdeckung neue Horizonte erschloss.

Neben der systematischen Auswertung der umfangreichen Sammlung werden der weitere Lebens- und Ausbildungsweg des Malers erkundet. Sein Werdegang weist auf eine vielfältige künstlerische Entwicklung innerhalb eines bewegten Lebens hin und nimmt seine Anfänge zunächst an der Prager Kunstakademie. Schon wenig später zieht es ihn in das Umfeld der Düsseldorfer Kunstakademie und zu bisher nicht näher nachgewiesenen Aufenthalten nach Paris, Frankfurt und Dresden. Cordes unternimmt selbstständig ausgedehnte Reisen nach Norwegen und setzt sich unterwegs mit der norddeutschen, wie nordeuropäischen Landschaft auseinander. 1859 wird der junge Maler als Professor zur Neugründung an die Weimarer Kunstakademie berufen. Er lehnt die Professur ab und hält sich dennoch einige Jahre im Umfeld der Akademie auf. Hier gilt es auch seinen Einfluss innerhalb der weiteren Entwicklungen der Weimarer Schule hin zu einer naturalistischen Ausrichtung zu ermitteln. Mit nur 45 Jahren endet sein Leben früh infolge einer schweren Krankheit. Cordes hält sich im Hinblick auf die eingangs beschriebenen Strömungen der Landschaftsmalerei an bedeutsamen Orten und Institutionen auf und kommt der Annahme nach in Berührung mit spannenden Künstlerpersönlichkeiten, Inhalten, Diskursen und neuesten Entwicklungen. Aber auch Unabhängigkeit und Eigenständigkeit zeichnen den Lebensweg des Künstlers. Nur kurz an eine Akademie gebunden, bricht er bald wieder auf, um jenseits fester Strukturen künstlerisch zu wirken und sich dem lebenslangen Selbststudium zu widmen.

Das Promotionsprojekt wird auf Grundlage von Cordes Naturstudien die Herangehensweisen und Arbeitsprozesse des Künstlers genauer betrachten. Zeit seines Lebens unternimmt er Ausflüge in die Natur, hält sich unter freiem Himmel auf und fertigt Zeichnungen und Aquarelle sowie Ölstudien von seiner unmittelbaren Umgebung an. Bäume und Tiere, Wolken, Licht und Wetterverhältnisse faszinieren den Künstler. Nach gängiger Praxis dienen jene als Vorlagen für kompositorisch ausgestaltete Gemälde, die der Künstler später im Atelier anfertigt. Nur wenige Gemälde entstehen aus Cordes‘ unzähligen Vorstudien. So ist es das Studium an sich, was Johann Wilhelm Cordes anzutreiben scheint. In einer Zeit, in der auch die naturwissenschaftliche Forschung ein empirisches, beobachtendes Interesse an ihrer Umwelt zeigt, in der Naturforscher zu weltweiten Entdeckungsreisen aufbrechen, jenseitige Vorstellungen nunmehr der Klassifizierung von Pflanzen, Mineralen oder Wolkentypen weichen und in die Begründung der modernen naturwissenschaftlichen Disziplinen fortschreiten, wie unterscheidet sich hier die künstlerische Forschung und Dokumentation von jener der Naturwissenschaften?

Im Mittelpunkt des Projektes steht somit auch die Frage, mit welcher inhaltlichen und gestalterischen Intention der Künstler an das Motiv Natur und Landschaft herantritt und welche Formen der Darstellung er in seinen Skizzen und Kompositionen entwickelt. Was fesselt den Künstler fern eines Ateliers auf seinen Entdeckungsreisen durch die Natur? Was empfindet Cordes als darstellungswürdig und auf welche Weise fängt er es ein?

Ziel des Promotionsprojektes ist es, den bedeutenden Maler Johann Wilhelm Cordes erstmals umfassend im Geflecht der Entwicklungen der Landschafsmalerei des 19. Jahrhunderts zu verorten, seine künstlerische Praxis nachzuvollziehen, ihn als eigenständige Künstlerpersönlichkeit sichtbar zu machen und ihm als Lübecker Maler eine neue kunsthistorische Würdigung zu ermöglichen.

Tara Hennig studierte zunächst Kunstgeschichte und Geschichte im Bachelor an der Universität zu Köln und schloss ihren Master in ‘Kunstvermittlung und Kulturmanagement‘ an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf ab. Bereits im Studium galt ihr Interesse der Frage, wie sich ein Motiv künstlerisch darstellen lässt – und welche ästhetischen oder inhaltlichen Entscheidungen Künstler:innen treffen, wenn sie sich für eine bestimmte Art der Darstellung entschließen. Während ihres Studiums und unmittelbar nach ihrem Abschluss war sie in einem Auktionshaus tätig, wo sie als Expertin für Gemälde für die kunsthistorische Einordnung, die Recherche sowie die Katalogisierung und die preisliche Bewertung von Kunstwerken verantwortlich war. Seit August 2025 wird ihr Projekt im Rahmen des Lübecker Modells mit einer Volontariats-Stelle im Museum Behnhaus Drägerhaus gefördert. Die Promotion wird von Professor Jürgen Wiener, Institut für Kunstgeschichte an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf betreut.

E-Mail: tara.hennig@uni-luebeck.de